被稱為今年西北太平洋的“風王”的“樺加沙”近日吹襲澳門,打破本澳多項氣象紀錄,包括自1968年有紀錄以來,首次於同一年內兩度發出10號風球,以及懸掛10號風球的最長期間達10.5小時。雖然澳門遭受12級颶風吹襲並出現大面積嚴重水浸,但成功實現零死亡目標,僅錄得8宗受傷個案,充分展現了特區政府的應急管理能力和現代民防工作模式的成效。我們常言澳門是福地,這不僅因地理上有天然屏障,也關乎澳門基建及應變機制的韌性,今次更是有賴特區政府按預防、應對、恢復三階段作出全面部署,最終讓城市平穩渡過考驗。

可見,“樺加沙”不僅是一個颱風,也是對特區政府治理能力的壓力測試。這次的“風雨考驗”相信為未來應對類似挑戰積累了寶貴經驗。

提早預防部署建立社會共識

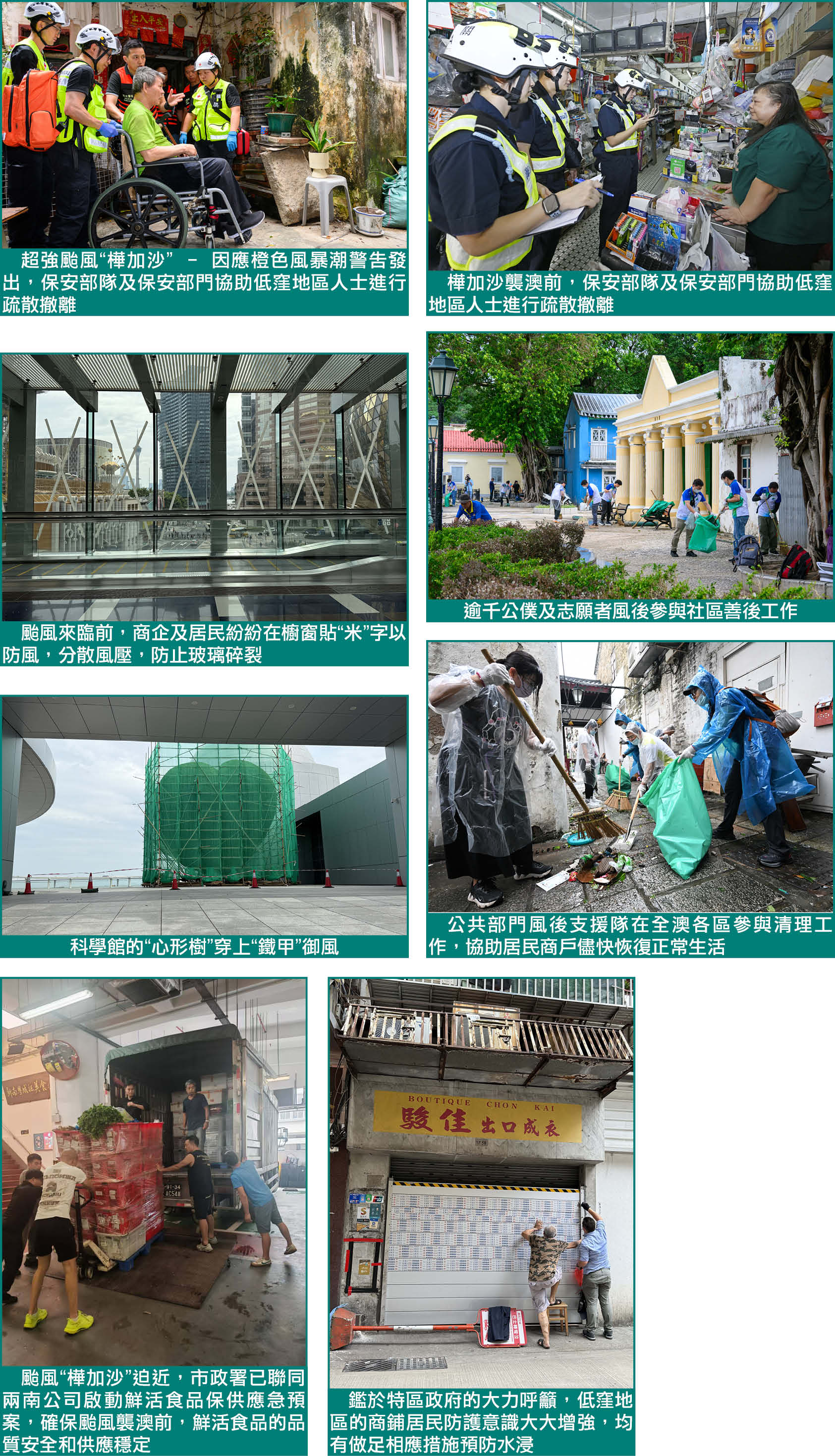

“樺加沙”以“風王”之姿呼嘯而來,來勢之猛,威力之巨,考驗著世界級城市群的防災體系。從市民自發加固門窗到政府精準調度救援,從企業停工止損到社區互助網絡激活,澳門在"暫停鍵"下展現出制度韌性、技術賦能與公民意識的三重防禦。

已經充分接受“天鴿”及“山竹”教訓的澳門特區政府,面對“樺加沙”的來襲,在堅定信心,眾志成城的同時,更是“料敵從嚴”並“禦敵從嚴”,超前部署,全面啟動應急機制,並就颱風前防禦、應對風暴及事後復常三個階段作出全面部署,以迎戰“樺加沙”。一方面,以“頂格”標準制定抗禦措施,包括研判增水幅度接近五米,超出路面約二米,相等於淹浸到相當於紅街市一樓,及當水浸超過一米時,可能會導致電箱短路甚至爆炸等,因而提前“安民告示”,告知市民們在“不可抗力”下可能會發生的狀況及所採取的應對措施,如執行“拉電”措施,主動暫停供電,以便風後儘快恢復供電,並會預先通知受影響區域居民有可能實施“拉電”,早作準備,這樣做也是“打預防針”,壓縮某些網民屆時籍機進行造謠做成恐慌。另一方面,電力公司落實一切防範措施和預案,在一百個變電站安裝防水閘,並儲備充足緊急物資,確保在緊急情況下能迅速調配使用,並派出五輛流動發電車分駐澳氹區,隨時候命,以應對颱風產生的影響,盡可能確保供電設施安全穩定,將可能發生的影響減至最低。

抗災應對能力展現政府治理水平進步

“樺加沙”最終亦是以巨大的威力打破了澳門多項氣象記錄,首次於同一年內兩度發出十號風球,生效時間最長的十號風球達10.5小時。颱風期間,澳門各區錄得最大風速達12級,最高陣風更達14級。自1946年以來,本澳歷來共發出過20次十號波颶風信號,其中最近的5次分別是2012年的韋森特、2017年的天鴿、2018年的山竹、2023年的蘇拉及2025年的樺加沙。 這表示當時的風力已達到或將會達到颶風的程度(持續風速每小時118公里或以上),相當於12級的颶風。

又因風暴潮叠加天文潮高潮位,內港一帶最高水浸高度達1.51米。下環、十月初五街等低窪地區完全被淹沒;所有跨境口岸、港珠澳大橋、澳門機場全綫停運;娛樂場史無前例關閉33小時;3,236名低窪地區居民需緊急疏散撤離。面對嚴峻威脅,行政長官岑浩輝早於9月22日召開特別會議,與五位司長共同部署應對工作,按預防、應對、恢復三階段作出全面部署。提前發出預警並充分宣傳;關閉27個低窪地區公共停車場,督促18個私人停車場關閉;確保水電氣訊系統正常運作;與內地香港保持全面溝通;建立高效信息發佈機制,及時處理網上謠言。國家防災减災救災委員會辦公室、應急管理部向廣東省緊急調撥帳篷、折叠床等共6萬件中央救災物資,為包括澳門在內的受災地區提供保障。颱風期間,特區政府同時協調25個本地社團義工隊參與風後複常工作。

善後一呼百應成功經驗系統化

風後城市雖然很快回復運作,但經過強風吹襲、大水淹浸,市面仍然一片狼藉。特區政府迅速啟動風後復原預案,五司範疇各部門以至政法機關逾千公僕,聯同各界團體、民間志願者,全方位在澳、路、氹特別是受浸的低窪地區,有序開展清障,關懷鄰里,協助居民與商戶盡快恢復正常生活。

今次特區政府應對超強颱風“樺加沙”的表現可謂令人刮目相看,整體抗災和復原能力都有明顯進步,展現出“以結果為目標”的務實精神。雖然“樺加沙”的路徑稍為偏西,並非正面吹襲澳門,但風力依然猛烈。不過,整體而言,本澳的建築物抗災能力穩健,沒有出現大面積損毁,反映澳門的建築質素令人非常放心。另一方面,特區政府的跨部門協調有顯著改善。以往颱風過後的善後工作,包括清理道路、抽水疏通、移走塌樹等,通常會有拖延。今次的“樺加沙”,不管是公務人員組成的公共部門風後支援隊,還是各社團乃至志願組織等人員,無分你我,目標一致,以最快速度完成清障,同心協力,忘我付出。期間,各區街頭巷尾、公園、休憩區,總見到他們的身影。隊員之間分工合作,及時清掃垃圾、移走遺留在街道的樹枝和各類生活垃圾等。社會秩序能迅速恢復正常,正是各界高效協作的成果。

誠然,每一次極端天氣,都是對城市韌性的一次考驗。而隨著颱風遠去,城市也早已“複常”,折射出澳門在極端天氣下的韌性。面對不可預測的氣候挑戰,居安思危仍是社會共識。社會各界也正繼續優化各個環節可能存在的疏漏與短板,做到有備無患,將成功經驗系統化。

|