吳在權

房地產業曾經是澳門經濟四大支柱之一,產地產業包括寫字樓、商舖、工廈等。而本文先表達的是以本澳住宅市場情況,而其他相關的暫且不提,留待日後再討論。自2011年政府開始推出《關於移轉居住用途不動產的特別印花稅》及促進房地產市場可持續發展的一系列臨時措施、2013年實施《承諾轉讓在建樓宇的法律制度》、《房地產中介業務法》、2018年初推行《取得非首個居住用途不動產的印花稅》等及供求嚴重失衡的作用下,市場交投持續放緩。

房地產市場近年更因疫情的關係已轉為量價齊跌的勢頭,尤以去年更為明顯。加上環球經濟前景不明朗,未來亦有大量的公共房屋即將投入市場,新城A區計劃將提供約2萬8千戶公共房屋。居民入市態度保守,維持觀望。

澳門公共房屋種類及數量

| 澳門歷年公共房屋單位數量

|

| 種類

|

數量

|

| 社會房屋

|

15,547

|

| 經濟房屋

|

36,963

|

| 合共

|

52,510

|

| 資料取自統計暨普查局2022年統計年鑑

|

據統計局資料顯示:1991年至2000年之澳門歷年公共房屋落成單位數量為17,043個。自回歸以後,澳門公共房屋建造數量持續增加,尤以經濟房屋數量更甚。有限的資源應合理善用並宜維持其可循環性,社會房屋產權歸特區政府,未來可重複利用幫助更多有需要人士。現時全球經濟前景不明外,正值加息周期,現時購買經濟房屋,只會加重居民供樓壓力,加重生活負擔。

| 自2000年公共房屋興建進度及准許使用

|

| 性質

|

類型

|

小計

|

總計

|

| 興建項目

|

社會房屋興建項目

|

1,590

|

9,860

|

| 經濟房屋興建項目

|

8,270

|

| 准許使用

|

社會房屋

|

10,690

|

26,160

|

| 經濟房屋

|

15,470

|

| 合計

|

36,020

|

| 資料取自:房屋局,至2023年5月3日

|

|

政府興建房屋總數

|

| 類型

|

進度

|

小計

|

總計

|

| 社會房屋興建項目

|

歷年已建成

|

15,547

|

63,328

|

| 經濟房屋興建項目

|

歷年已建成

|

36,963

|

| 澳門新街坊

|

已落成

|

4,000

|

| 人才房

|

計劃中

|

200

|

| 長者公寓

|

建設中

|

1,815

|

| 暫住房

|

建設中

|

2,803

|

| 置換房

|

建設中

|

2,000

|

| 夾心階層住屋

|

計劃中

|

未公佈

|

| 資料取自:房屋局、澳門都市更新股份有限公司(2023年)

|

|

|

|

|

|

|

|

2021人口普查詳細結果公佈,本澳住戶數目為201,817戶,每戶平均人數為2.98人。居於自置單住(單位屬住戶成員物業)的有148,091戶,佔住戶總數73.4%;而租住單位的住戶共有39,148戶,佔住戶總數19.4%。較2011年的41,376戶,比例上減少5.1%。居於經濟房屋(24,000戶)及社會房屋(12,963戶)的住戶合共佔單位住戶總數的18.3%,這一比例較2011年的上升6.7%。同時,政策研究和區域發展局公布的《澳門特別行政區居住用途房屋政策研究》報告指出,住宅單位總量超出實際住戶數量,並存在房屋供需的結構性失衡。

| 2021年按住宅單位租住權統計的住戶

|

|

|

戶

|

比例(%)

|

| 總數

|

201,817

|

|

100.0

|

| 自置單位

|

148,091

|

|

73.4

|

| 私人房屋

|

|

124,091

|

61.5

|

| 經濟房屋

|

|

24,000

|

11.9

|

| 租住單位

|

39,148

|

|

19.4

|

| 私人房屋

|

|

26,185

|

13.0

|

| 社會房屋

|

|

12,963

|

6.4

|

| 僱主提供

|

2,097

|

|

1.0

|

| 其他

|

12,481

|

|

6.2

|

本人認同“居有其所、安居樂業”的房屋政策目標。公屋政策須以保障基層居民住屋需求、優先照顧弱勢社群、協助有實際需要的家團解決住屋問題為原則。以靜態數據分析,政府興建房屋超過6萬3千個單位(尚未包括夾屋及A區計劃量),現時73.4%住戶居於自置單住。大家應思考公共房屋的供應量如何平衡房地產健康發展、社會需求,同時更避免浪費社會資源和公帑。

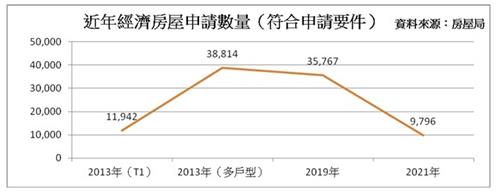

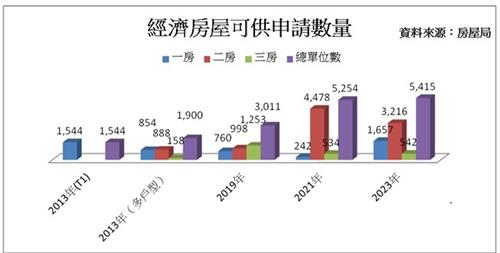

第13/2020號法律《修改第10/2011號法律〈經濟房屋法〉》,自2020年8月18日起生效。新經屋法下“經屋姓經”,去投資化後經屋申請量大幅減少,2021年的多戶型申請數量甚至不及2013年一房一廳戶型的申請數量。今年9月27日起,可供申請購買將建於新城A區的經濟房屋。B5、B7、B8、B11及B12共5個地段,合共5,415個單位,至10月5日提交申請共82宗。

本人認為特區政府須從分析數據、研究政策等方面著手,實事求是分析本澳公共房屋政策,尤其如何平衡社會房屋及經濟房屋的實際需求量,落實推行科學施政,避免造成資源錯配。

橫琴“澳門新街坊”是首個在橫琴粵澳深度合作區為澳門居民建設的綜合民生項目,預計今年內啟動銷售程序。項目合共27棟樓高19至26層的住宅樓宇,提供約4,000個可出售的精裝修單位,當中80%為兩房單位,建築面積約88平方米;20%為三房單位,建築面積約118平方米。“澳門新街坊”住宅單位平均售價以建築面積計算,約每平方米三萬元人民幣(折合約每平方呎澳門元3,350)。

當然,不動產的價值與其地理位置配套、質素等等有關,不可絶對相比。

澳門私營房屋市場現況

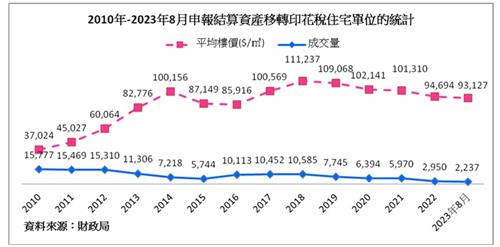

根據財政局資料分析,本澳房地產市場自2011年《關於移轉居住用途不動產的特別印花稅》生效後,成交量持續下降,2022年總體住宅成交量為2,950宗,已下跌至特區政府近40年以來有紀錄的最低水平。

受限於《樓宇按揭業務指引》,部分居民有供款能力卻沒有足夠的首期。尤其受規價在330萬以下樓宇,澳門居民按揭成數上限為90%影響,大多只就能集中選購買賣價值較低的二手唐樓(20-40年)或面積較小(20-30平方米)的樓宇,但此等物業相對的樓宇質素或生活居住環境均較強差人意外,更因供需實況而導致把樓價不正常地扭曲,而向上飆升至近10萬一平方。

加上特別印花稅、《取得非首個居住用途不動產的印花稅》等措施推出後,成交量大幅減少,二手市場的供應更趨平淡。本人認為《樓宇按揭業務指引》直接扭曲了本澳房地產市場,在推升細價樓的同時,亦令新建成的私人住宅面積及間隔日漸袖珍,長遠將不利於居民的居住素質。住房條件的好壞對青少年成長影響巨大,不良的居住環境可能會衍生一系列的家庭及社會問題。以上種種均涉及,行政當局推出對房地產的調控措施,對房地產公私市場健康發展的政策!

另一方面,據房屋局數據顯示,具有效准照的房地產中介人2019年底為2,161個,2021年底為1,630個,截至2023年9月為1,476個。2022年結業的房地產中介人有154個,疫情至今結業的共685個。房地產業界經營情況水深火熱、苦不堪言外,對整體經濟適度多元亦是一大衝擊!

房地產行業以其基礎性和帶動性在社會經濟發展中佔有重要地位,關乎經濟及民生,不容忽視,更對澳門經濟適度多元化發展起積極推動作用。房地產活躍能拉動其他產業,保障居民就業、增加稅收。如房地產業大幅波動出現大量負資產,影響金融穩定的風險不可輕視。鄰近地區早前已放鬆房地產調控,建議特區政府應及時推出更有效的政策措施,穩經濟、保就業。

行政長官賀一誠先生在2019年8月競選第五任行政長官時,在其《協同奮進變革創新》的參選政綱中提出:“研究構建合理的置業階梯,回應不同收入居民,特別是“夾心階層”、青年人的住房需求。同時亦強調:將密切關注樓宇市場的發展動向,平衡好公共房屋與私人住房的供給關係,保障私人房地產市場健康發展。”本人認為,關注市民安居及對房地產以至整體經濟之初心值得肯定及支持。澳門土地資源有限、城市規劃細則及都市更新等仍處於努力中,樓宇興建的行政審批程序亦不斷在提升,但受新《土地法》影響,導致新落成樓宇單位不足。

近年來的新動工單位數量都是顯著下降,更加顯示未來數年的建成單位量將持續下降。以2022年尤甚,新動工單位只有458個,建成樓宇只得569個。故此,近期位於氹仔的“BT8”及“BT9a”兩幅土地拍賣。若按上列數據之落成單位稀少推論,拍賣本應熾熱,但結果大相徑庭。前者流標,後者僅收一份標書,是否反映了房地產業界對市況信心不足?

在市場實情方面,澳門一直存在相當的剛性需求,本澳40年以上樓齡的住宅單位超過2.6萬個,佔總住宅數量超過1成以上,可見樓宇老化之嚴重程度,居民改善性住房需求同樣殷切。然而,受整體經濟環境影響,市民購買力有所下降,同時更加審慎理財,導致交易萎縮。更為重要的是,特別印花稅措施等管理手段,無疑加重了改善性住房需求的成本,不合理障礙,從而人為的影響了市場正常發展及交投量。

結論

新冠疫情爆發更突顯了澳門特區經濟結構單一,人口不足,難以支撐一般內需,經濟過度依賴旅遊博彩業支撐。一旦缺少遊客,營商環境陷入困境。疫情期間企業基本處於虧蝕狀態,加之銀行加息等。尤幸中央政府一系列惠澳措施,現時入境旅客數字持續上揚。為澳門發展提供了片面強大動能(但地區發展不平衡),澳門已進入疫後新的發展階段,大局而言曙光漸露,但各行業最艱難的日子尚有待調適,尤其區域發展不平衡(可視不同區域之商舖空置情況)。本澳房地產業界理解特區政府規管的初心,但期望能夠公平、公正對待,並且熱切冀盼特區政府能夠有針對性幫扶業界的措施,齊心合力實現本澳經濟適度多元發展。

特區政府在全國一盤棋下,應多考慮如何為國家在促進房地產業恢復發展下作出一些正面促進的作用,尤其是要讓社會在恢復發展中找信心、增信心、穩信心。

澳門房屋的整體供需關係

特區政府宜及時因應市場變化作出調整,宜讓市場有空間去發展,而非用公共房屋去取代私人市場應有的發展份額。保持公屋與私樓的平衡發展應作出更全面的分析及研究,並需要按市場、居民購買力、經濟環境等多方因素來取得公、私市場平衡發展。

兼顧合理投資需求

房地產市場的發展不僅關乎民生,更關乎經濟。無論是民生還是經濟,房地產都是按社會需求而發展。有一些人對房地產需求是居住,而有一部分人對房地產需求是投資增值,這些都是合理需求,應得到正面看待。

當然市場在發展中出現一些炒風影響市場秩序是需要強有力的遏止以保持市場正常發展,但這需要區分清楚合理投資與炒風的不同性質,不能固此失彼,在遏止炒風時也要兼顧居民合理的投資需求,以讓市場可以保有發展的空間及健康。

科學分析,維持“社屋為主、經屋為輔”的公屋政策

政府的公屋政策以往以“社屋為主、經屋為輔”,其本意是政府初心為保障居民安居,而非要保障居民置業,然而在經屋的供應上卻多過社屋,這樣的與政策是否產生相違背?

在全球經濟前景不明,加息周期下,政府宜進一步豐富社屋的發展,如針對不同群體需求推出合理的置業階梯,回應不同收入居民所需之社屋,如…長者公寓、青年公寓、新婚家庭公寓等等之廉租房,以助居民能達至安居樂業。

提供針對性的利息補貼或稅務減免

因疫情及澳門產業的結構調整,社會對經濟發展的信心仍存有一定的悲觀,這時候更需要特區政府在政策上給予信心的支持,當然放寬“辣招”雖有一定增強信心度,但在環球市場不明朗、高息氛圍下,這信心的恢復仍能難以理想,政府仍需要進一步提升房地產產業政策的力度,以進一步增強市場信心。特別可以考慮結合居民改善生活的需求,針對首次置業、舊樓換新樓、小單位換大單位等需求提供利息補貼或稅務的減免,以令剛性需求的發展帶動市場的穩定發展,以進一步增強社會對房地產的健康發展信心,亦是持續推進經濟適度化必需。

全面檢討第16/2012號法律《房地產中介業務法》

《房地產中介業務法》立法時承諾施行兩年後檢視修改,至今已實施超過十年。建議適時修正相關條文,在規範房地產中介人履行相關義務的同時,亦宜符合權利與義務平衡之原則,尤其應設立服務佣金下限等。

六點政策建議

(一) 建築房地產業應拆分

隨著社會發展,建築房地產業宜拆分為建築發展及房地產買賣,以免如目前房地產不知所屬那司範疇?拆分既可規助工程建造,又能掌握經濟發展狀況及多元!

(二) 全面檢討第16/2012號法律《房地產中介業務法》

l 建議設立服務佣金下限,佣金是房地產中介業務辛勤工作唯一換取的收入,同時亦可減免行業間因未有法制規範而出現不良競爭。

l 建議修訂條文為“不動產買賣及租賃必須在中介人服務下轉讓,向財政局申報之有償或無償方式作出財產之移轉申報書M/1格式或租賃通知M/4格式,及合同內須註明房地產中介人准照編號、房地產經紀准照編號”。如屬直系親屬間轉讓正确填報,則可另議或豁免。

此舉對特區政府徵收所得補充稅及職業稅,完善監察、統計不動產交易及租賃情況起正面作用。

l 有關房地產中介人及其房地產經紀在從事有關業務時,若是行政違規的應按行政處罰,不宜如現行法所規罰動輒數萬元至十萬。

(三) 健全房地產數據平台

當不動產交易後,相關數據宜參考鄰近地區土地註冊處的公示方式,甚或更提升至即日成交公示平台。加強互聯網和大數據技術運用,提升市場透明度,避免銷售假像,造成消費者衝動消費、盲目消費。

(四) 放寬銀行按揭成數。

有關不動產之借貸成數,宜由銀行業界自行斟酌評估信貸風險、按揭成數等細節,減少價格被人為扭曲的可能。

(五) 撤銷特別印花稅措施及第2/2018號法律《取得非首個居住用途不動產的印花稅》。

因應經濟社會環境的變化及現實需求,放寬有關移轉不動產的特別印花稅、《取得非首個居住用途不動產的印花稅》的規定,一則可援助不少人急於售樓援解暫延生存的現實需要,亦可協助企業短暫緩解資金壓力問題,使企業得以持續經營,二則可適度有助房地產交投機率,緩解相關行業的生存壓力。

(六) 樓花銷售說明統一以實用面積表達。

因建築面積並未有公認的量度標準,宜規範在售樓說明書、價單和廣告提供的面積及每平方呎/每平方米售價,均以實用面積表達。提高樓花銷售說明的透明度及清晰度,使置業人士能更準確掌握物業的實際面積資料,減少爭議。

本文為主觀淺見,祈拋磚引玉,粗疏錯漏之處,祈請包容指正!

|